この記事で解決できるお悩み

- 帝王切開後、体重が減らない…

帝王切開で出産した多くの方が、「思うように体重が減らない」と悩んでいます。

自然分娩とは回復のプロセスが異なるため、無理なく体型を戻すためには適切な方法を取り入れることが大切です。

Yuri

Yuriこの記事で紹介する「帝王切開後の体重が減らない7つの理由と産後の過ごし方」を読めば、帝王切開後のダイエットのヒントが得られます。

記事前半では帝王切開後に体重が減りにくい理由について、後半では安全かつ効果的なダイエット方法をご紹介します。

ママの心と体の健康を大切にしながら、無理なく産後ダイエットを開始しましょう。

自然分娩と帝王切開の回復の違いとは?

出産には主に2つの方法があります。自然分娩と帝王切開です。

自然分娩は、赤ちゃんが母体の産道を通って生まれる方法です。

この過程では母体の子宮が収縮し、赤ちゃんを徐々に押し出します。

子宮口が十分に開くと、いきみと共に赤ちゃんが誕生します。

一方、帝王切開は医師が母体の腹部を切開し、直接赤ちゃんを取り出す外科手術です。

この手術では約10cm程度の切開痕が残り、筋肉や組織にも影響を与えます。

産後の回復は一般的に自然分娩の方が早いとされています。

帝王切開は手術の傷による痛みで体を動かすのが困難です。

体への負担が大きく、回復に時間がかかります。

私は帝王切開だったので、産後3ヶ月くらいまでは傷が痛み、まともに動けませんでした。

このように、分娩方法によって産後の回復に違いがあるのです。

産後に体重が減らない主な原因7つ

出産後に体重が戻りにくい理由には、様々な要素が関係しています。

こうした複数の要因が重なり、体重減少が思うように進まないケースがあるようです。

順番に解説していきます。

妊娠中に増加した脂肪や水分の影響

妊娠中は赤ちゃんの成長を支えるため、体は自然と脂肪を蓄えるようになります。

同時に、血液量や体内の水分量も増加します。

出産後、この余分な脂肪や水分はすぐには排出されません。

さらに帝王切開の場合、手術によるむくみが加わることも。

また、妊娠中に増えた脂肪は主にお腹や太もも、お尻などに蓄積され、これらの部位の脂肪は減りにくい特性があります。

出産直後は5〜6kgほど体重が減りますが、その後の減少はゆっくりとしたペースになることが多いでしょう。

筋肉量の減少による基礎代謝の低下

産後に体重が落ちにくくなる原因の1つとして、筋肉量の減少があります。

妊娠中はお腹が大きくなるため動きづらくなり、自然と運動量が減るため、筋肉量も減ります。

筋肉は脂肪より多くのエネルギーを使うため、筋肉量が減ると基礎代謝も下がってしまうのです。

また、妊娠中に出る「リラキシン」というホルモンの影響で関節が緩み、姿勢が変わることも筋肉の働きを弱める原因になります。

基礎代謝が下がると、同じ量を食べても以前より太りやすくなってしまうのです。

骨盤の歪み

妊娠中は赤ちゃんの成長に伴い骨盤が開き、姿勢も変化します。出産後も、骨盤の状態がすぐには戻らないことが多いようです。

骨盤の変化は姿勢の悪化や筋肉の偏りを引き起こし、結果として体のエネルギー効率を下げます。

内臓の位置にも影響を与え、代謝機能の低下を招く可能性もあるのです。

また、骨盤が正しい位置に戻らないと、お腹がぽっこり出てしまう原因になります。

効率的なエネルギー消費ができなくなり、体重減少を妨げる要因となるのです。

ホルモンバランスの変化

出産後は体内のホルモンバランスが大きく変わります。

妊娠中に高かった「エストロゲン」や「プロゲステロン」の量が急に減り、代謝に影響を与えるのです。

また、授乳中は「プロラクチン」というホルモンが分泌されますが、これが脂肪の分解を抑える働きがあるようです。

これらのホルモンが安定するまでには、半年から1年ほどかかると言われています。

また、ストレスホルモンである「コルチゾール」が増えると、お腹に脂肪がつきやすくなる傾向があります。

ホルモンバランスは個人差が大きいので、気になる症状があれば医師に相談しましょう。

運動不足

出産後は体を動かす機会が大幅に減少します。

特に帝王切開の場合、傷の痛みで動きづらい期間が長引きます。

自然分娩でも産後は安静が必要で、すぐに運動を再開できないことがほとんどです。

この運動不足の期間が、筋力低下や代謝低下につながります。

運動量の減少は消費カロリーを下げてしまうため、減量を難しくしているのです。

生活習慣の乱れやストレス

新生児の育児は生活リズムを大きく変えます。

授乳や夜泣きで睡眠不足になったり、自分の食事を作る時間が取れなくなったりと、生活が不規則になりがちです。

睡眠不足は食欲を高めるホルモン「グレリン」の分泌を増やし、満腹感をもたらすホルモン「レプチン」の分泌を減少させます。

その結果、より多くの食事を欲するようになるのです。

また、育児のストレスから、感情的に食べ過ぎてしまうことも。

時間がないことから手軽な加工食品や甘いものに頼りがちになり、 栄養バランスが崩れることも少なくありません。

これらの要因が複合的に作用して、体重管理を困難にしているのです。

授乳の影響

授乳は1日約500kcalのエネルギーを消費するため、体重減少につながると言われています。

一方で、母乳を生産するプロラクチンというホルモンが、脂肪をため込みやすくする働きがある。とも言われています。

そのため、母乳が出ている間は痩せられないと感じる方がいるのです。

授乳と体重の関係は個人差が大きく、授乳中に体重が減少する方もいれば、変化がない、あるいは増加する方もいるのです。

自然分娩と帝王切開の体重減少の違いとは?

自然分娩では体内に溜まった余分な水分が、産道を通る際に排出されます。

これにより、出産直後の体重減少が大きくなる傾向があります。

また、骨盤が開き、その後戻ることで体が妊娠が終わったと認識するため、脂肪や水分を貯めるホルモンの分泌が減少するのです。

一方、帝王切開は自然分娩と異なり、産道を通るプロセスがないため、余分な水分が排出されにくいという特徴があります。

また、手術によってむくみが生じるため、水分の排出が遅れがちです。

体が妊娠の終了を認識しにくく、脂肪や水分を貯めるホルモンの分泌が続く場合があります。

私も産後1ヶ月後くらいまでは、全身がパンパンにむくんでいました。

また、腹部の筋肉が切開されるため、回復に時間がかかり活動が制限されます。

そのため、カロリー消費が少なくなり、体重が減りにくくなるのです。

しかし焦らずに、傷の回復を優先し、医師の指導に従って安全にダイエットを進めましょう。

体重減少は個人差が大きく、出産方法だけでなく、年齢や出産回数も影響します。

産後は無理をせず、体調に合わせてダイエットを始めましょう。

帝王切開後におすすめのダイエット方法7つ

帝王切開後のダイエットは、体の回復を第一に考えながら進める必要があります。

特に帝王切開後の運動は医師の許可を得てから始めましょう。通常、出産後6〜8週間後が目安です。

帝王切開後におすすめのダイエット方法は以下のとおりです。

低負荷のエクササイズ

帝王切開後のエクササイズは医師の許可を得た後、低負荷の呼吸法や軽いストレッチなどから始めましょう。

お腹への負荷が少ない仰向けでの運動や、骨盤底筋を鍛える軽いエクササイズが効果的です。

以下で、おすすめのエクササイズを2つご紹介します。

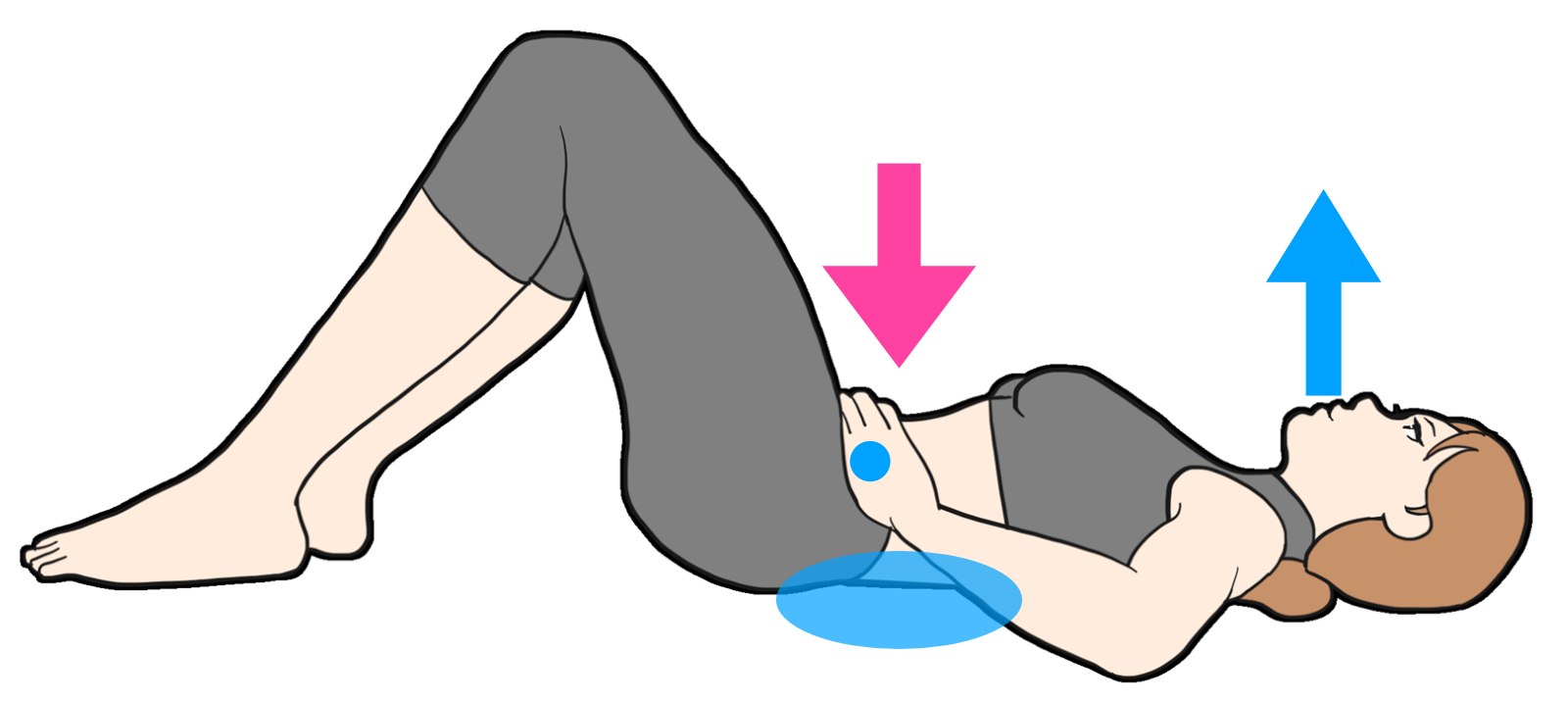

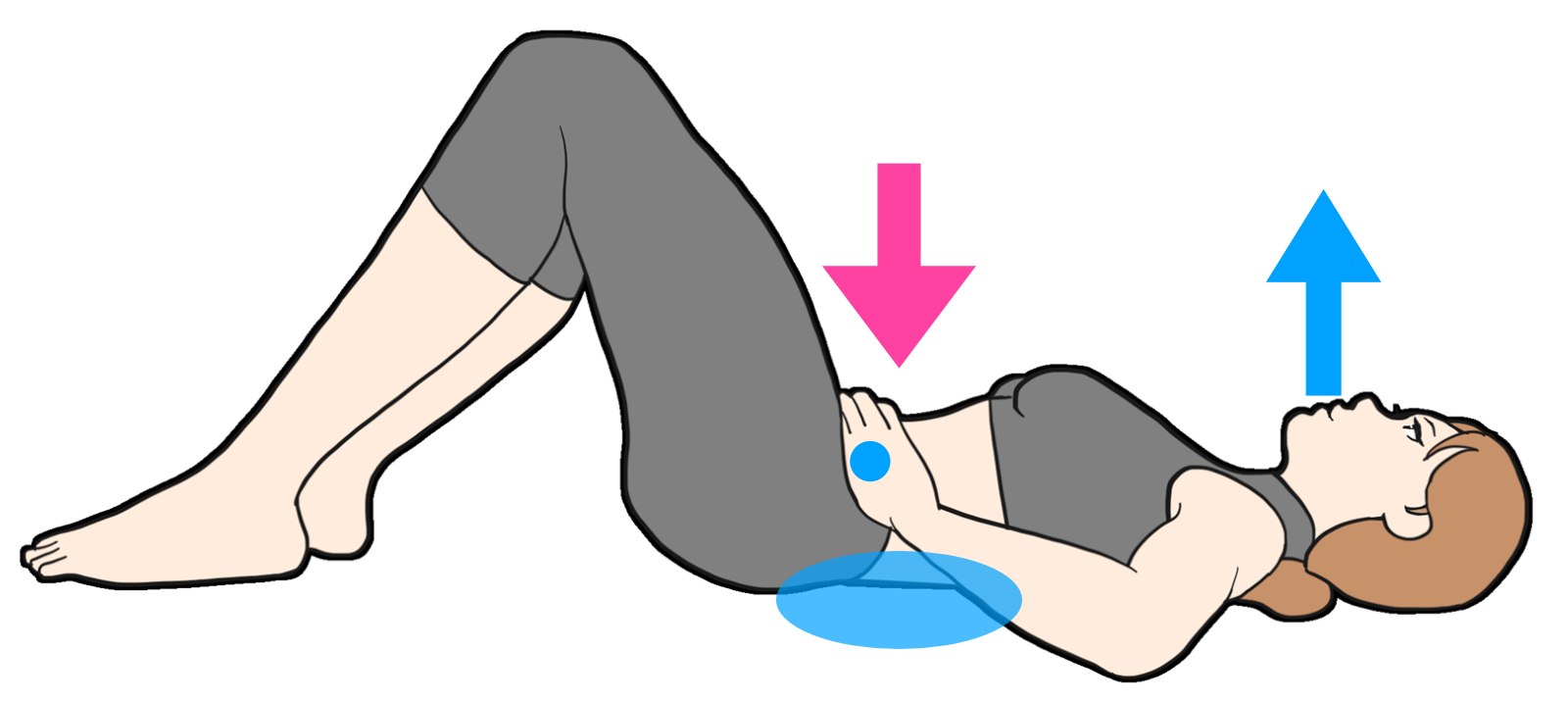

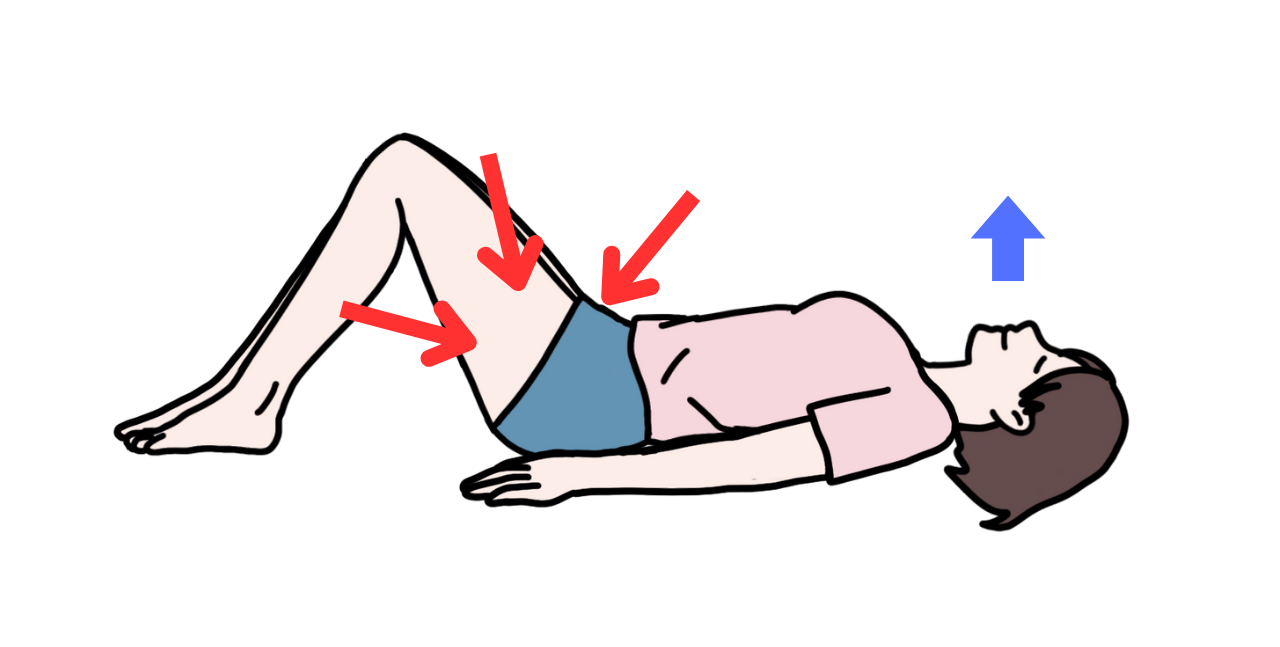

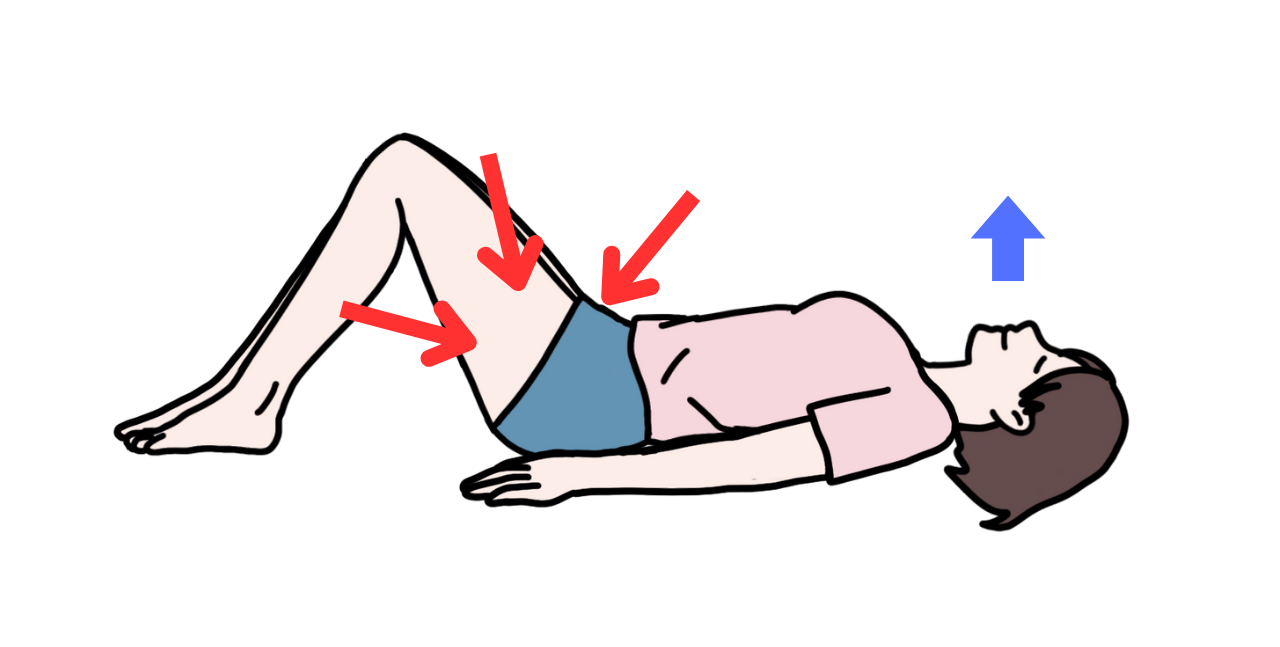

ドローイン

1.仰向けになり、膝を立てます。

2.口から息を吐きながらお腹をへこませ、5秒間キープします。

3.これを10回程度繰り返します。

骨盤底筋エクササイズ

1.仰向けになり、膝を立てます。

2.口から息を吐きながら骨盤底筋を締めます。排尿を止めるような感覚で意識すると、締めやすいでしょう。

3.1日数回、10回程度を目安に繰り返します。

体の回復に合わせて徐々に強度を上げていき、軽いヨガなどにチャレンジしていきましょう。

帝王切開後はうつ伏せや、股関節を開くストレッチでさえ痛みを感じます。

私も低負荷のエクササイズから始めて、徐々に強度を上げていきました。

妊娠前の体と同じと思わずに、体が全く動かせない前提で始めましょう。

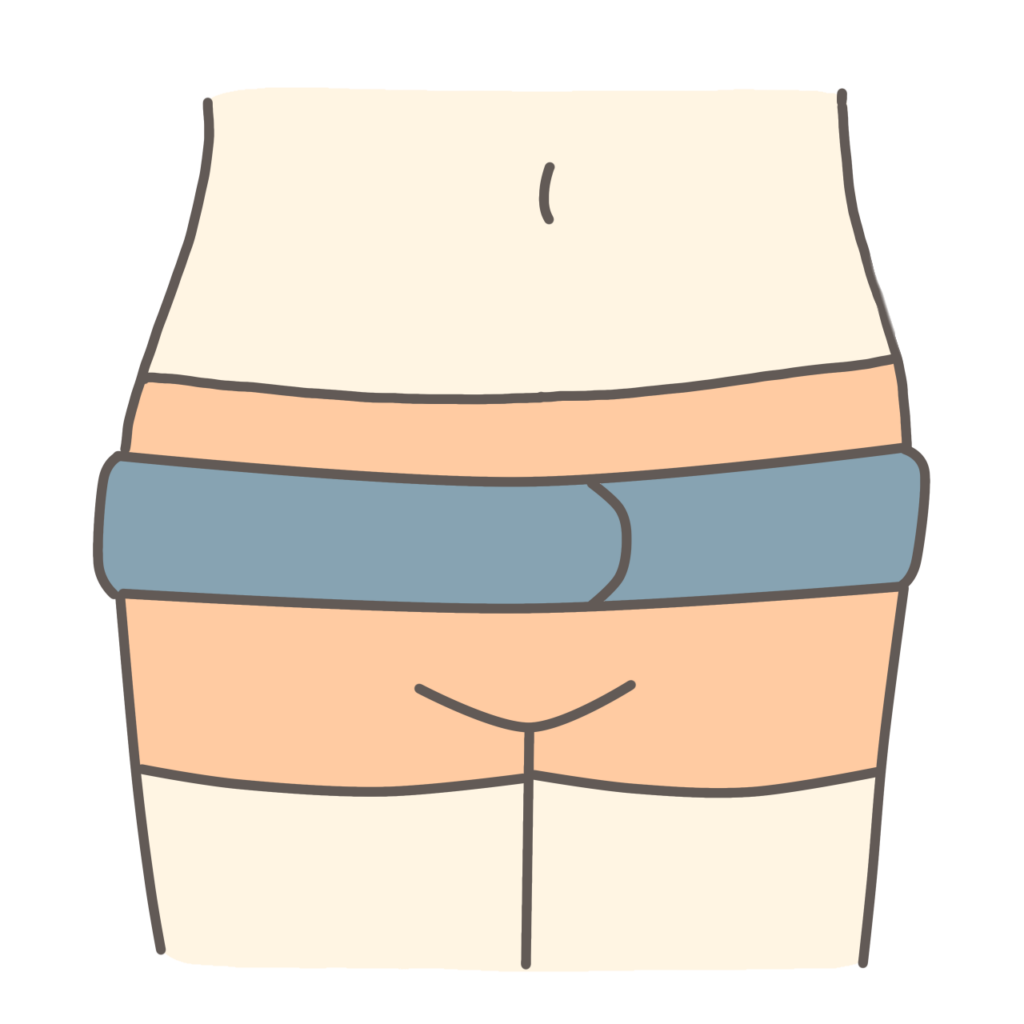

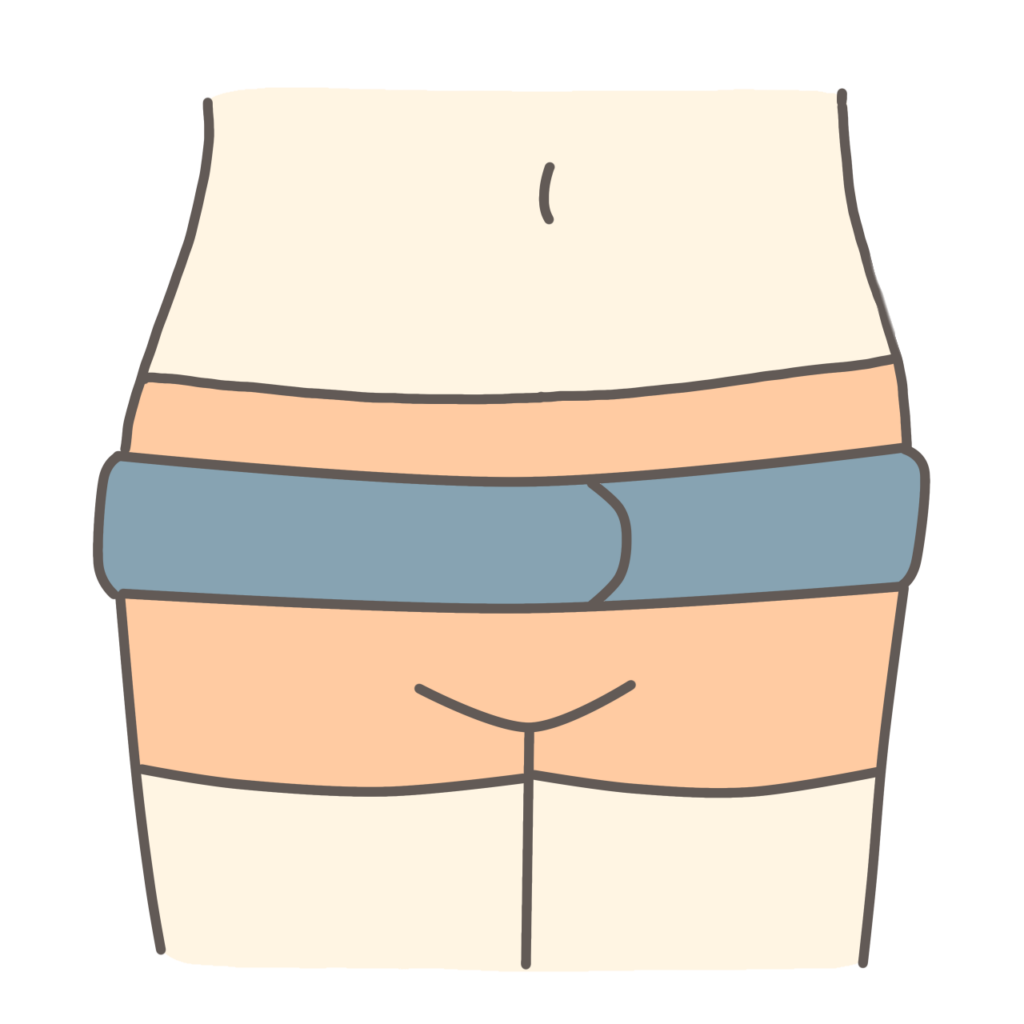

骨盤ケア

骨盤周辺の靭帯や全身の関節は、妊娠中に分泌される「リラキシン」というホルモンの影響で緩みます。

出産時に赤ちゃんがスムーズに産道を通れるように、骨盤の可動性を広げる必要があるからです。

産後も骨盤周囲の筋肉や関節が緩んだ状態が続き、体型の変化を招きやすくなります。

骨盤のバランスが崩れると、姿勢の悪化や代謝低下につながるため、正しいケアが必要です。

骨盤のケアにはインナーマッスルを鍛えるエクササイズや、骨盤矯正がおすすめです。

また、骨盤ベルトを活用すると、開いた骨盤のサポートに役立ちます。

骨盤の位置が安定すると、内臓の働きが整い代謝アップにもつながります。

姿勢改善

産後は赤ちゃんを抱っこする機会が増え、前かがみの姿勢になりがちです。

この姿勢が続くと、腰や肩に負担がかかり、体型の崩れや痛みの原因になります。

正しい姿勢を意識すると、腹筋や背筋が自然と使われ、日常生活の中でも筋トレ効果が得られます。

3点を意識して姿勢改善

- 骨盤底筋を締める

- 背筋を伸ばす

- 顎を引く

日常生活でのポイント

・抱っこの際は赤ちゃんを体に近づけ、腕だけでなく体全体で支える

・授乳時もできるだけ背筋を伸ばし、クッションなどで高さを調整する

・床に座る際は、あぐらや正座など骨盤を立てやすい座り方を心がける

横座りや足組みはしないようにしましょう。

正しい姿勢は体型維持だけでなく、育児中の体の負担軽減にもつながります。

ウォーキング

ウォーキングは負担が少なく、全身の筋肉を使うため、体力の回復にも役立ちます。

まずは5分間程度の散歩から始め、体調を見ながら徐々に時間を延ばしていきましょう。

赤ちゃんとのお出かけを兼ねると、育児の合間にも続けやすくなります。

歩くときは姿勢を意識し、1日30分を目標にすると良いでしょう。

ウォーキングを続けると代謝が上がり、産後の回復にも役立ちます。

また、深呼吸をしながら歩くと、気分転換やストレスの軽減につながります。

バランスの良い食事

産後ダイエットで重要なのは栄養バランスです。

特に授乳中の栄養摂取は赤ちゃんの成長に関わるため、必要な栄養をしっかり摂りましょう。

1日3食を基本とし、炭水化物、たんぱく質、良質な脂質、ビタミン、ミネラルをバランスよく取り入れ、よく噛んで食べます。

水分補給も忘れずに、授乳中の場合は1日2.5リットルを目安にこまめに飲みましょう。

間食はナッツや果物など栄養価の高いものを選ぶと、健康的なダイエットが続けられます。

ストレスの解消

家事と育児の両立はストレスがたまりやすく、そのストレスが過食や甘いものの摂取につながることがあります。

また、ストレスは「コルチゾール」というホルモンの分泌を増やし、脂肪の蓄積を促進します。

そのため、短時間でもよいので自分だけの時間を作りましょう。

赤ちゃんが寝ている間に、好きな音楽を聴いたり、深呼吸をするだけでも気持ちが落ち着きます。

無理をせず、家族や周囲の方に協力を求めることも大切です。

「完璧なママになろう」という考えを手放し、少し楽に考えてみてください。

その姿勢が長期的な体重管理につながります。

睡眠の確保

睡眠は体重管理に大きく影響します。

前述したとおり、睡眠不足は食欲を高めるホルモン「グレリン」の分泌を増やし、満腹感を与える「レプチン」を減少させます。

また、疲労時には高カロリーな食べ物を欲する傾向があるため、睡眠不足が続くと食事のバランスが崩れがちです。

新生児のいる生活で十分な睡眠を取るのは難しいですが、赤ちゃんが寝ているときに一緒に仮眠をとり、少しでも睡眠時間を確保しましょう。

また、就寝前のスマートフォンの使用を控え、寝室を快適な状態に保つのも質の良い睡眠につながります。

睡眠の質が上がるとホルモンバランスが整い、代謝機能も向上します。

帝王切開後のダイエットを始めるタイミング

帝王切開後のダイエットは、体の回復を最優先して慎重に始めましょう。

一般的に、術後6〜8週間の検診で医師から許可が出たら開始するのが安全です。

回復のスピードには個人差があるため、必ず医師に相談してください。

初めは軽いストレッチや短時間のウォーキングから始め、徐々に運動量を増やしていきます。

食事管理は産後すぐに取り入れられますが、授乳中はカロリーの追加が必要なので、極端な制限は避けましょう。

体の声に耳を傾け、痛みや違和感があれば休息することがダイエットの成功につながります。

産後6ヶ月までが痩せやすいと言われる理由

産後6ヶ月は「黄金期間」と呼ばれ、体重が減りやすい時期とされており、授乳によるカロリー消費も活発で1日約500kcalと言われています。

また、出産により緩んだ組織が元に戻ろうとする自然な回復過程があり、適切なケアでこの回復力が高められます。

さらに、この時期になると育児のリズムが少しずつ整い、自分の時間を作りやすくなるため、産後6ヶ月までが痩せやすいと言われているのです。

しかし、授乳中はホルモンバランスの影響で体重減少が見られないケースも少なくありません。

体重の変化は人によって異なるため、焦らずに長いスパンで経過を見て、健康的に体型を戻していきましょう。

産後ダイエットを成功させるペース設定

産後ダイエットで最も重要なのは、無理のないペース設定です。

この2つを心がけ、マイペースに進めましょう。

特に帝王切開後は体の回復を第一に考え、心と体に優しいアプローチを意識してください。

焦らず長期的に取り組む

産後ダイエットはすぐに結果が出るものではありません。

特に帝王切開を経験した方は、体の回復に時間がかかるため焦らない姿勢が大切です。

妊娠で体重が増えるのに9ヶ月かかったことを考えると、元に戻るのにも同程度の時間がかかると考えるのが自然です。

目標設定をする際は、「産後1年で妊娠前の体重に近づく」など、余裕を持ったタイムラインを設定しましょう。

短期間で大きな変化を求めるのではなく、少しずつ健康的な習慣を積み重ねることが、継続できるダイエットの秘訣です。

また、体重だけでなく体調の改善や体力の向上など、様々な視点で成果を見ることも大切です。

自分を責めず、健康的な生活習慣をゆっくり進めていきましょう。

急激なダイエットは禁物

帝王切開後の急激なダイエットは体に様々な悪影響を及ぼします。

極端な食事制限は栄養不足を招き、傷の治癒を遅らせる可能性があります。

また、授乳中のママの場合、母乳の質や量にも影響しかねません。

さらに、急な減量は筋肉量の減少を引き起こし、代謝が低下するという悪循環に陥りやすくなります。

健康的な体重減少の目安は週に0.5kg程度です。それ以上のペースでの減量はホルモンバランスの乱れや免疫力低下、精神的ストレスの増加につながります。

特に産後は睡眠不足や育児ストレスなど、体に負担がかかりやすい時期です。

無理なダイエットより、バランスの良い食事と適度な運動を続ける方が、結果的に健康的で美しい体を目指せるでしょう。

体重が減らない場合の対処法

食事や運動をしっかり続けているのに体重が減らない場合、以下の方法を試してみてください。

食事記録をつける

無意識に摂っているカロリーを見直しましょう。

食事管理アプリを活用すれば、摂取カロリーを手軽に記録でき、食べ過ぎを防ぎやすくなります。

間食や調味料も積み重なると意外に多くなるため、新たな気づきが得られるかもしれません。

運動を見直す

運動が楽しめずストレスになり、体重がうまく減らないのかもしれません。

有酸素運動や筋トレの種類や強度を変えて、楽しみながら続けられる方法を見つけましょう。

生活習慣をチェックする

睡眠の質や量、ストレスも体重に影響します。

ストレスが溜まっていると感じたときは、5分だけでもリラックスできる時間を作りましょう。

専門家に相談する

どれだけ頑張っても成果が見られない場合、ホルモンバランスの乱れや甲状腺機能の変化が関係している可能性もあります。

これらは専門的な検査で確認できます。

無理に自己解決しようとせず、専門家に相談しましょう。

帝王切開のダイエットに関するQ&A

帝王切開のダイエットに関するよくある質問をまとめました。

まとめ

帝王切開後は回復に時間がかかるため、体重の変化にも影響が出やすくなります。

手術による傷の痛みや体への負担により、動きが制限されやすく、基礎代謝が低下しやすい状態です。

さらに、余分な水分が排出されにくいことや、ホルモンバランスの変化も体重が減りにくい原因の一つです。

産後のダイエットは、医師の許可が出る(通常6〜8週間後)までは控え、無理のないペースで進めましょう。